Жить - удовольствие.

Что читать о культуре одежды. Перепост

16.06.2017 в 13:15

Пишет Trends:Что читать о культуре одеждыURL записи

Людмила Алябьева, шеф-редактор журнала «Теория моды», выбрала несколько книг (в том числе вышедших в книжной серии возглавляемого ею журнала), с которых лучше всего начинать занятия историей и теорией моды.

Любой разговор лучше всего начинать вести с теми, кто владеет информацией из первых рук, поэтому и мы начнем с мемуаров.

«Одевая эпоху» — книга мемуаров модельера Поля Пуаре (М., 2011), впервые опубликованная в 1930 году. Пуаре целенаправленно создавал миф о себе как об абсолютном монархе мира моды, влиятельном, деспотичном и величественном, способном, как по мановению волшебной палочки, упразднять одни моды и приводить им на смену другие. К примеру, он заявляет: «И вот я, опять-таки во имя свободы, упразднил корсет и ввел в обиход бюстгальтер». «Правда, — продолжает мэтр, — ногам при этом стало тесно» — имея в виду свое экстравагантное нововведение, «хромую юбку», в которой дамам было «трудно ходить и садиться в экипаж». Но король решил — король сделал, поэтому хоть и жалуются, но носят все поголовно — такова логика модного тирана.

В 1911 году Пуаре с девятью манекенщицами отправился в турне по Европе и доехал даже до Петербурга и Москвы, о чем рассказал в своих мемуарах в нескольких захватывающих пассажах. Дефиле в Санкт-Петербурге проходило в театре, войдя в который Пуаре «поразился количеству красных крестиков, которыми на схеме зала были обозначены абонированные места. Я похвалил кассира за хорошую работу, но тот ответил, что крестики означают не абонированные места, а оставленные за полицией. Чем больше важных персон находилось в зале, тем больше мест оставляли для полицейских. <...> Дабы убедиться, что в складках нарядов манекенщиц не скрыта какая-нибудь адская машина, начальник полиции весь вечер провел в комнате, где они переодевались. Полетта пожаловалась мне на его бестактное поведение и попыталась объяснить, что его присутствие всех стесняет, но он отказался уйти. По окончании дефиле я попросил Полетту дать ему два рубля на чай, и она осторожно вложила деньги ему в руку, а он преспокойно взял их».

читать дальше

Особый интерес представляет автобиография «Моя шокирующая жизнь» Эльзы Скиапарелли (М., 2008), написанная живым языком и полная самых разных анекдотов из жизни выдумщицы и настоящего трикстера от мира моды. Именно Скиап (как ее прозвали в Париже) ввела в моду цвет яркой фуксии, или «шокирующий розовый»; первой придумала газетные принты, трикотажные свитера, а позднее и ткани с использованием эффекта оптической иллюзии; сделала по эскизам Сальвадора Дали шляпку в виде женской черной туфли, дамскую сумочку в форме телефона и много чего еще, что до сих пор из года в год всплывает в коллекциях других дизайнеров.

Скиапарелли, как и Пуаре, посчастливилось побывать в России — правда, уже в советской: в 1935 году ее пригласили в Москву на «Ярмарку промышленных образцов Франции», куда она и отправилась на поезде вместе со своим агентом и фотографом Сесилом Битоном. Она описывает, как в Москве ела исключительно сухой хлеб с черной икрой и иногда севрюгу, а пила только водку. В связи с визитом Скиапарелли в западной прессе распространилась новость, будто она разработала туалеты для советских женщин. Сама Скиап описывала это так:

«Я нарисовала очень скромное черное платье, типично в моем стиле, с высоким воротом, которое можно надевать и на работу, и в театр, но, придя открывать Дом моделей на Сретенке, поняла, что под модой в СССР понимают что-то совсем другое. Под стеклянным шаром медленно поворачивались электрические манекены, демонстрируя довольно странные туалеты, точнее, странные для меня: мне-то думалось, что одежда работающих людей должна быть простой и практичной, а тут — оргия шифона, бархата и кружев.

— Это куда же надевать? — осведомилась я. — На концерт?

И вскоре получила ответ той же монетой, когда упомянула о коктейлях:

— А что такое коктейли?

— Ну, это когда после работы пьют водку.

— Но зачем переодеваться, чтобы выпить?»

По следам путешествия Скиапарелли в Россию в Vanity Fair была опубликована карикатура мексиканского художника Мигеля Коваррубиаса, изображающая одетую в красный комбинезон Скиап, спускающуюся на парашюте рядом со Сталиным, одетым в зеленый комбинезон. В полете они дискутируют о моде.

Не менее живые и остроумные мемуары опубликовала в 1984 году легендарный редактор моды, в разное время работавшая в Harper’s Bazaar и Vogue, а также куратор модных выставок в Метрополитен-музее Диана Вриланд (Diana Vreeland. D. V. New York, 1984). Фотограф Ричард Аведон, с которым Вриланд сотрудничала больше сорока лет, заметил: «Диана изобрела профессию редактора моды. До нее были светские дамы, которые примеряли шляпки на других светских дам». В автобиографии Вриланд нескучно рассказывает о своей нескучной жизни, практически с каждой страницы выстреливая в читателя очередным афоризмом вроде «Не бойтесь быть вульгарной, бойтесь быть скучной» или «Нет нужды рождаться красивой, чтобы быть дьявольски привлекательной». После своего прихода в Harper’s Bazaar в 1937 году Вриланд начала вести колонку «Почему бы вам не?..», в которой обращалась к своим читательницам с самыми экстравагантными предложениями — например, «Почему бы вам не перешить свое платье в пижаму?», «Почему бы вам не украсить выхлопную трубу автомобиля мехом?», «Почему бы вам не нарисовать на стенах детской карту мира, чтобы у детей не был ограниченный взгляд на жизнь?». Если судить по мемуарам, кажется, что эта рубрика явилась отражением жизни самой Вриланд, которая примеряла такие «почему бы» далеко не только к своему гардеробу.

Тем, кто делает первые шаги в области изучения костюма, могу посоветовать перейти к четырехтомнику Марии Мерцаловой «Костюм разных времен и народов» (М., 1993; М., СПб., 2001), которая прослеживает развитие формы костюма с самых древних времен до XIX века, обращая внимание на возникновение и эволюцию отдельных предметов одежды, из которых одни прочно вошли в наши гардеробные, другие оказались по разным причинам забытыми, а третьи сохранились, изменившись до неузнаваемости. Особенную ценность труда Мерцаловой составляют многочисленные иллюстрации с очень подробным комментарием, каждый из которых, как нередко случается со сносками, тянет на отдельное микроисследование.

Свои изыскания в области истории костюма лучше всего продолжить чтением работ Раисы Кирсановой. Ее книги «Розовая ксандрейка и драдедамовый платок: костюм — вещь и образ в русской литературе XIX века» (М., 1978) и «Костюм в русской художественной культуре» (М., 1995) представляются мне необходимым этапом взросления для каждого, кто по какой-то причине решил заняться этой темой. Особенно это важно для тех, кто интересуется отечественной историей костюма.

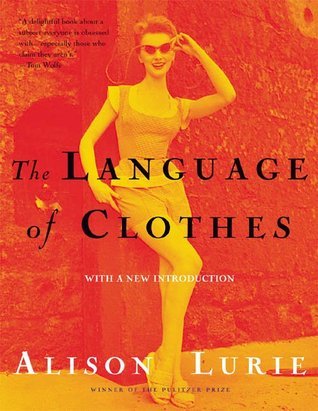

Ознакомившись с историей костюма, можно переходить к книгам, которые предполагают наличие базовых знаний в этой области. Здесь лучше всего начинать с исследования Элисон Лури (Alison Lurie. «The Language of Clothes». London, 1992), очень неплохого и весьма доступного введения в семиотику одежды. Автор видит в одежде язык и умеет объяснить его риторику, грамматику и лексику. Как через одежду выражаются возраст человека, его социальный статус, политические убеждения, отношение к сексу? О чем говорят цвет и узор ткани, как толковать язык костюма в зависимости от места и времени, в чем разница между консервативной и альтернативной модой? «Если одежда — это язык, то у нее должна быть... своя грамматика», — замечает Лури и, продолжая сравнительный ряд, предполагает, что «отделка и аксессуары — это прилагательные или наречия», а пряжки на обуви и пуговицы на рукавах пиджака — «определения в предложении — каковым является костюм в целом».

@темы: Жить - в удовольствие, Чужое, но нра-а-а-а-авится же, Может помочь, Жизнь